Олимпиада для умных Каким быть научным и инженерным соревнованиям школьников в цифровой век

Каким быть научным и инженерным соревнованиям школьников в цифровой век

Кто на самом деле скрывается за привычным образом вундеркиндов, побеждающих на школьных олимпиадах? Как подготовить чемпиона? Чем хороша и чем плоха система школьных олимпиад и как она эволюционирует? Чтобы ответить на эти вопросы, мы поговорили с победителями, их родителями и наставниками, побывали на мировом первенстве гиков и на «олимпиаде будущего», оказавшейся необычной и вдохновляющей альтернативой привычным школьным олимпиадам

Больше никаких олимпиад!

— Есть науки, в которых нужно много думать, например математика. Есть науки, в которых нужно много знать, например биология. А химия сочетает в себе все: здесь требуется и большой объем знаний, и отличное логическое мышление, — Катя, темноволосая девушка со звонким голосом, рассказывает, почему влюбилась в науку о веществах и их превращениях.

Наверно, нет такого тюменского СМИ, которое не подготовило бы прошлым летом материал про Екатерину Жигилеву, серебряную медалистку 49-й Международной химической олимпиады (IChO), тогда еще ученицу гимназии при Тюменском государственном университете. На фотографиях с состязания она — единственная девушка в компании парней, гордо демонстрирующих свои медали: две золотые и две серебряные.

— В последнее время девушки стали чаще побеждать на международных олимпиадах. Не знаю, почему обычно среди призеров гораздо больше парней… Возможно, все дело в эмоциях: ведь если начнешь волноваться во время «межнара» — это все, конец!

Кате IChO напоминает спринтерский забег: все задания необходимо выполнять предельно быстро и точно. Совсем другое дело — всероссийские состязания, где задачи встречаются даже сложнее, а для их решения нужны творческий подход и перенос знаний из разных областей. Но на «межнаре» требуют сделать в три раза больше, чем за аналогичное время на «всеросе», да и практических навыков у участника должно быть немало — экспериментальный тур здесь гораздо серьезнее.

— Я полюбила химию в восьмом классе: это был единственный предмет в школе, который я не понимала. Но захотела понять, — рассказывает Катя. — Думаю, именно упорство объединяет участников международных олимпиад. В основе наших достижений не только умственные способности, но и сильная мотивация, где-то даже упрямство.

Если бы не сила характера, вряд ли у девушки получилось бы по шесть часов в день тратить на подготовку к химическим соревнованиям. К тому же пару месяцев в году в 10-м и 11-м классах у Екатерины занимали сборы — выезды на «тренировки», как у спортсменов. На сборах юные химики решают еще более невероятные объемы задач, чем обычно, готовятся к «межнарам» и «всеросам», а также доказывают, что именно они достойны занять место в команде. После серьезных нагрузок приходилось как-то расслабляться — к примеру, после IChO, признается победительница, она объелась шоколадом.

— Еще помогает переключиться музыка, — добавляет Катя. — Во время подготовки к олимпиадам в Тюмени я играла на флейте сразу в двух оркестрах — духовом и симфоническом. Тоже отличный отдых для мозга!

За спиной у Екатерины — победа в составе сборной на международной Менделеевской олимпиаде по химии в 2017 году, а также главные призы на всероссийских олимпиадах школьников по химии и экологии в 2017 и 2016 годах. Самым важным достижением для Кати оказалась неожиданная победа на «всеросе» по химии: девушка мечтала войти в число призеров, но на первое место даже не надеялась.

— Единственное, чего я тогда хотела, — получить право без экзаменов поступить в университет своей мечты, МГУ, — объясняет она. Сейчас 97 олимпиад разного уровня дают школьникам льготы при поступлении в российские вузы — это, пожалуй, самый распространенный мотив участия ребят в олимпиадах.

Мечта Екатерины сбылась: она рассказывает о своей олимпиадной карьере по скайпу, сидя на нижней полке двухъярусной кровати общежития МГУ. Наряду с обучением Катя уже устроилась на практику сразу в две химические лаборатории, работает там над созданием новых материалов и мечтает о научной карьере.

— Только я больше не хочу участвовать ни в каких олимпиадах, — вдруг признается она.

Математика как большой спорт

Если школьные состязания — это целая вселенная, созданное за много лет олимпиадное движение, которым занимается огромное количество людей, то студенческие соревнования не приносят особой радости ни участникам, ни организаторам. Победа на школьных олимпиадах приводит ребят к поступлению в элитный вуз, подготовка дает отличные базовые знания, но какой смысл продолжать решать олимпийские задачки, когда приходит пора готовиться к реальной профессии?

Подготовка к школьным олимпиадам очень напоминает подготовку профессиональных спортсменов: ей подчинена вся жизнь школьников-олимпийцев. Но век школьника-олимпийца еще короче, чем у олимпийца-спортсмена. Где могут быть востребованы эти навыки после школы? Многие из победителей в итоге попадают в большую науку, кто-то добивается успеха и в инновационном бизнесе, но, кажется, самая распространенная карьерная траектория для чемпиона — преподавание, воспитание и тренировка новых поколений олимпийцев. Преподаватели и тренеры, как и в спорте — сплошь бывшие чемпионы, нашедшие способ проводить всю жизнь в своем кругу. Недавно у этого круга появилась своя Мекка, свой земной рай, куда все стремятся попасть.

— В моем олимпиадном пути очень важную роль сыграл «Сириус», — рассказывает Катя. — Там я познакомилась с другими олимпиадниками и узнала, как они готовятся, какие книжки читают. Общение с ними добавило мне мотивации! Думаю, именно это и помогло победить.

«Сириус» — всероссийский образовательный центр, созданный неподалеку от Сочи на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента с целью раннего выявления, развития и поддержки одаренных детей. Все здесь выглядит слишком хорошо даже для окружающей «Сириус» Олимпийской деревни. Футуристические интерьеры, таинственные приборы в лабораториях, море у порога — здесь чувствуешь себя словно в другой, фантастической России будущего.

Но школьники, приезжающие сюда «на сборы», на море не рвутся. Три недели подряд, пока длится смена, они с утра до вечера тренируются — решают задачи, отрабатывают навыки, оттачивают технику.

— Что важно для победы? — спрашиваю у Станислава, одиннадцатиклассника из Питера, трехкратного победителя «всероса» по математике, двукратного — по физике, призера многих международных олимпиад, приехавшего на очередные сборы.

— Чтобы экскурсий не было, — неожиданно отвечает он.

Стас считает, что главная причина его побед — хорошие наставники и беспрерывные тренировки. У Китая, самого сильного соперника на школьных олимпиадах, совсем другая стратегия подготовки чемпионов — акцент делается на жесткий отбор, поскольку есть из кого выбирать: школьников там в десять раз больше, чем у нас. А у нас потенциальных кандидатов гораздо меньше, поэтому отсев идет на поздних этапах, работать стараются со всеми — талант ведь еще надо распознать и создать условия для его проявления.

После разговоров с несколькими чемпионами у нас стал складываться обобщенный портрет успешного на олимпиадах школьника. Стереотип, но Стас тоже в него вписывается. Как и Катя, он сосредоточен, сдержан, скуп на слова, всегда думает, прежде чем ответить. Похожими нам показались и другие победители. Трое ребят уже после разговора присылали дополнения к своим ответам — видимо, прокручивали в голове беседу, обдумывали все мелочи, доводили ответы до совершенства.

Они кажутся менее контактными, чем большинство подростков, не особо искушенными в межличностных отношениях, но главное — сфокусированными на своей подготовке, не растрачивающими себя на все подряд. Ребята не раз говорили, что для победы важнее не сверхвысокие интеллектуальные способности, а целеустремленность, упорство, умение пробивать лбом бетонные стены, когда вся голова давно в синяках. Но и этого мало: главная удача — встретить наставника, способного распознать и воспитать чемпиона.

— За победами ребят стоит труд большого количества взрослых, целого коллектива тренеров и родителей, объединенных общей целью, — объясняет Наталья, мама Стаса, приехавшая с ним на сборы и, конечно, играющая важнейшую роль персонального тренера. Это тоже типично — важно, чтобы близкие могли поддержать олимпиадника (родители Стаса сами закончили физматшколы) и как можно раньше начать заниматься с ребенком, как в спорте или музыке.

— Как вы поняли, что у вас математически одаренный ребенок?

— Когда он решал математические задачи, ему хотелось еще и еще — появилась настоящая потребность в этом, словно голод. Это любознательность, в общем-то естественная для ребенка, который познает мир. Ты просто получаешь удовольствие от того, что что-то узнаешь.

Долой иллюзии

Мы начинали делать этот текст, заинтересовавшись потоком сообщений о победах наших школьниках на международных олимпиадах. Нам казалось, что если в обычном спорте дела сейчас у России обстоят не лучшим образом, то со школьными олимпиадами как раз все хорошо — мы продолжаем побеждать вопреки всему.

Это впечатление оказалось ложным. В первую очередь оно складывается из-за того, что на каждой олимпиаде выдают по многу медалей. Например, на Международной физической олимпиаде школьников (IPHO) 2017 года, где мы одержали одну из самых приятных за последнее время побед, выиграла не только Россия. По пять золотых медалей вместе с нами получили Китай, Сингапур и Корея, еще по четыре золотых — Индия, Румыния и Вьетнам. А уж сколько там было серебряных медалей, не хочется и считать.

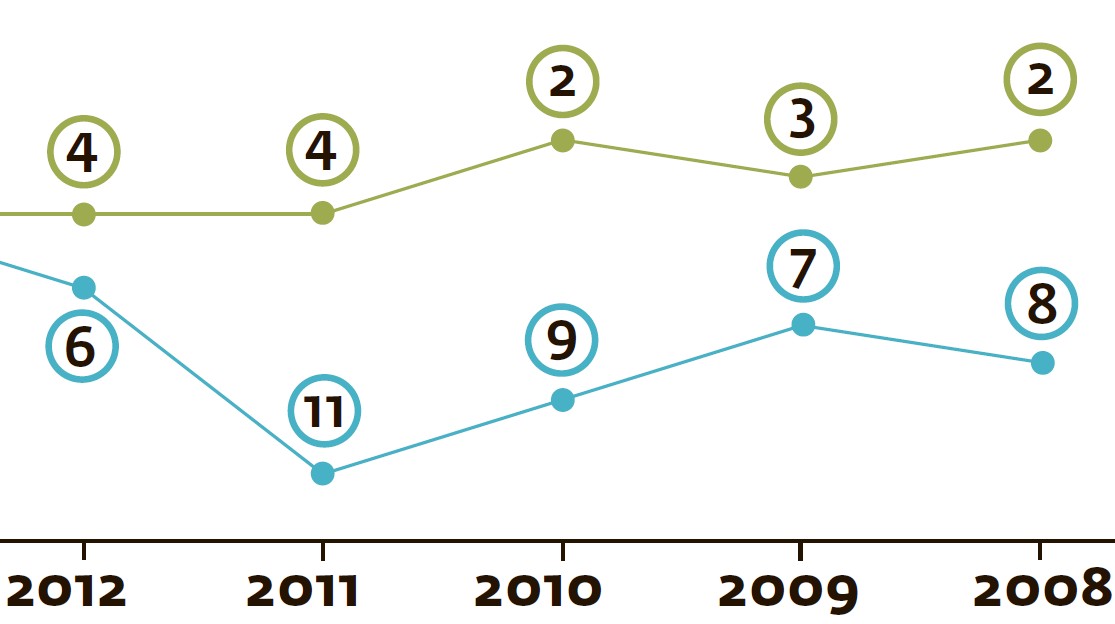

В любом случае победа по физике — все равно радость, зато с самыми престижными олимпиадами, математическими, происходит просто какая-то катастрофа. В девяностые и нулевые мы почти не выходили из пятерки стран-лидеров — отечественная математическая школа была достаточно сильна, чтобы на равных противостоять и огромному по населению Китаю, и привлекающим лучшие мозги со всего мира США. Но в десятые что-то изменилось — после нескольких лет застоя мы скатились до позорного 11-го места по рейтингу и 14-го по общемедальному зачету. Выходит, теперь мы соревнуемся не с лидерами, а с Грузией и Монголией? Далеко идущих выводов делать не хочется, кроме самого очевидного: пора оставить радужные иллюзии о наших победах и подумать о том, чего не хватает нашей системе школьных олимпиад.

Для чего вообще нужны олимпиады? Не для того ведь, чтобы медалей побольше собрать и укрепить международный престиж страны. Цель олимпиад та же, что и у «Сириуса» — дать талантам путевку в жизнь. Вот только жизнь состоит совсем не из решения олимпиадных задач. Сумеем ли мы воспитать людей, способных создавать новое, бесконечно тренируя их решать задачки с уже известными ответами? Речь, конечно, даже не столько об олимпиадах, сколько об образовании в целом: школа стимулирует детей готовиться к ЕГЭ, а не развивать творческие способности.

А что, если устроить детям состязание в создании собственных научных и инженерных проектов? Такие конкурсы есть — «Ученые будущего», «Юниор», «РОСТ», «Шаг в будущее», Балтийский научно-инженерный конкурс. Их победители отправляются на мировой смотр научно-инженерных работ школьников ISEF, ежегодно проводимый в США.

Здесь в огромном зале свои проекты представляют подростки из всех уголков мира, встречаются девушки в сари, хиджабах и одеждах малоизвестных у нас культур. Именитые судьи, среди которых есть даже нобелевские лауреаты, переходят от стенда к стенду, задавая ребятам вопросы и оценивают работы по стобалльной системе, учитывая критерии, связанные не только с содержанием работы, но и с презентацией результатов.

Мы бродим вдоль рядов со стендами с Сергеем Сергеевым, физиком, доцентом МГУ, опытным тренером школьников-олимпийцев, директором конкурса «Ученые будущего» и единственным русским членом жюри ISEF.

— Как отметил кто-то из организаторов, здесь успех наполовину зависит от того, как вы представите свою работу публике, — объясняет он. — Дети проходят отличную школу навыков презентации, стоя перед своими стендами как «экраны», задача которых — сделать так, чтобы люди не проходили мимо.

— Чувствуются у наших ребят какие-то особенности менталитета?

— Американцы все делают более живо, а русские в выступлениях делают упор на аргументацию. Мы представляем свои работы слишком академично — иногда даже специалист минут 15 должен потратить, чтобы вникнуть в содержание работы. А здесь нужно быть больше похожим на адвоката из голливудского фильма, делать из выступления шоу. Еще здесь немного по-другому строят отношения со старшими. Американский школьник совершенно спокойно может спросить подошедшего к нему члена жюри: «А вы чем занимаетесь?» И начинается беседа, которая очень далека от нашего представления о судействе — школьник относится к судье как к специалисту, который может дать полезный совет. А для нашего ребенка подошедший к нему судья — это же сам бог, и вот он сейчас вынесет свой вердикт! Еще одно отличие: работы американских школьников часто очень простые, в основном они делают просто разные забавные штуки, помогающие понять, как что-то устроено. Зато они в буквальном смысле «гаражные» — сделаны, условно говоря, в гараже без особого вмешательства взрослых. Наши же школьные олимпиады стали по факту состязанием наставников, а не детей.

— Нашей системе школьных олимпиад тоже не хватает практики публичных выступлений?

— Если бы только этого! Я много занимаюсь подготовкой ребят к олимпиадам по физике, но в самих олимпиадах разочаровался. Конкурсы, такие как ISEF или «Ученые будущего», помогают человеку сосредоточиться на долговременной творческой работе над задачей, где ты первопроходец. А олимпиада предназначена для того, чтобы человек за четыре часа решил пять задач, ответ на которые уже известен! Стоит ли годами готовить школьника к тому, чтобы он умел быстро и правильно отвечать на чужие вопросы?

Я достаточно давно занимаюсь олимпиадами, смотрю на связанную с ними статистику и вижу, что дети, успешные на олимпиадах, в дальнейшем зачастую не находят себе специальность. Конечно, если они решают олимпиадные задачи, то поступают в хорошие вузы и оканчивают их хорошо, но в профессиональном плане не находят себя. В итоге они обычно возвращаются учителями в физматшколы и там воспроизводят себе подобных. Это система, ориентированная на воспроизводство, а не на создание нового. Учитель-предметник просто является транслятором знаний, новые поколения учатся все по тем же старым сборникам советских математических задач. Все это хорошо работало, когда развитие знаний шло намного медленнее, путем небольших приращений к старой основе. А сейчас общество и технологии развиваются взрывным путем, и получается, что ребенка надо готовить сами не знаем к чему! Я не знаю, какие конкретно знания и навыки понадобятся сегодняшнему подростку через десять лет. Получается, что в такой ситуации стратегия подготовки состоит в том, чтобы готовить к решению тех задач, которые еще не поставлены. Это проектная, исследовательская деятельность. И уж конечно, у таких заданий нет «правильного ответа».

Век инженеров

— Прошлое столетие было эпохой ученых — именно они были героями века, от Эйнштейна до Сахарова. XXI век — эпоха инженеров, герой нашего времени — Илон Маск. Задача ученого — познавать мир, а инженеры меняют его. Ученый сфокусирован на своей области, инженер универсален; ему приходится быть и дизайнером, и ученым, и бизнесменом, и коммуникатором. Ученый оторван от насущных забот окружающих, инженер решает проблемы людей, он в гуще жизни. Суть инженерного мышления — в поиске ответа на вопрос «Как хакнуть систему?»

Григорий Бакунов, директор по распространению технологий Яндекса, посвящает в прелести инженерии и хакерского подхода к жизни старшеклассников, зашедших вечером в Научный клуб «Сириуса» послушать выступления в формате TED после дня сверхинтенсивной инженерной работы-соревнования. Усталым никто не выглядит, Григория долго не отпускают, забрасывая вопросами. Вообще-то так здесь отдыхают. Перед Бакуновым выступала сверстница ребят с мини-лекцией «Роботы из молекул» — о базовых элементах наномашин. Можно отправиться на другие площадки, где идут альтернативные выступления, самое гуманитарное и, похоже, самое актуальное из которых называется «Как школьнику все успеть и не умереть».

«Сириус» заполнен школьниками — яркими, свободными, талантливыми. Их много, но они не сбиваются в толпу. Они погружены в общение друг с другом, но это совсем не похоже на беседу в типичной группе подростков. А если прислушаться к темам, которые они обсуждают… Настоящие гости из будущего! Помните, был такой советский фильм, в котором школьники из конца XXI века экспериментировали с прибором для чтения мыслей и запускали свой спутник? Кажется, мы немного опережаем график — днем одна из групп наших старшеклассников занималась настройкой киберпротеза руки, управляемого мыслью через ЭЭГ-нейроинтерфейс, другая настраивала спутник для дистанционного зондирования Земли — пока еще учебный, не настоящий, сетуя на то, что у китайских и индийских школьников сейчас больше возможностей для запуска спутников.

В Олимпийской деревне снова олимпиада — но не обычная, порывающая со всеми традициями школьных соревнований. Девиз Олимпиады НТИ — «Мы из будущего», и взрослые здесь все время слегка завидуют школьникам: в такое будущее хочется всем. Ростки этого будущего призвана поддержать НТИ, Национальная технологическая инициатива — государственная программа развития технологий, перспективных отраслей, зарождающихся рынков (например, рынка нейротехнологий), цифровой экономики и сообщества технологических предпринимателей. Новое время нуждается в новых людях и новой системе образования, иначе у НТИ нет шансов реализоваться.

Идея стартовавшей в 2015 году Олимпиады НТИ принадлежит Российской венчурной компании (РВК) и Агентству стратегических инициатив (АСИ). Это олимпиада не по школьным предметам, а по 17 образовательным профилям, связанным с развитием «рынков будущего», — беспилотным транспортом, интеллектуальной энергетикой, малой космонавтикой, биотехнологиями и так далее. Дело не только в других предметах — необходимо другое мышление.

— В ближайшей перспективе ключевыми компетенциями станут самостоятельное мышление, мультидисциплинарность и творческий подход к решению комплексных задач. Наша задача создать благоприятную среду для вовлечения молодого поколения в технологическое предпринимательство, чтобы в будущем ребята на практике могли применить свои инженерные таланты, — рассказывает генеральный директор РВК Александр Повалко.

Непростая задача — выявить и развить у детей способности, отсутствующие у взрослых: мы-то воспитывались в прошлом веке! Какой должна быть олимпиада в век инженеров? Как представить технологические вызовы цифровой эпохи в виде задач для школьников?

Преобразование образования

— Эта олимпиада не похожа на другие, — объясняет Алексей Федосеев, президент Ассоциации участников технологических кружков и секретарь Оргкомитета Олимпиады НТИ. — Во-первых, она командная. Ведь реальные инженерные задачи — все командные. У нас, как в жизни, успех во многом зависит от слаженности работы команды. Второе отличие: наша олимпиада — не рафинированные школьные или «олимпиадные» задачки, а реальные технологические задачи из практики. У команд есть чуть меньше четырех дней, чтобы представить свои решения этих задач, и победит то решение, которое будет работать лучше. Третий принципиальный момент: здесь нужны совсем другие навыки, чем в стандартных олимпиадах. Например, обычные соревнования по спортивному программированию — это создание алгоритмов на скорость. А у нас — реальное программирование, когда тебе доступны все источники, любой код, но списать негде, потому что эту задачу никто до тебя не решал и оптимальный алгоритм никому не известен. Наши ребята-программисты, соревнующиеся в профиле «Большие данные», работают с реальными данными раковых больных из госпиталя им. Бурденко: задача в том, чтобы написать программу, способную проанализировать эти данные и дать прогноз состояния больных. Эта программа может быть какой угодно, но победит команда, прогноз которой точнее совпадет с реальными данными о дальнейшем развитии болезни. Обычно готовящихся к олимпиадам школьников тренируют на решение задач определенных классов, но здесь такой подход не работает. У нас важнее умение учиться определенным способом — находить в море информации именно то, что нужно.

— А что за дети к вам чаще всего попадают?

— Дети здесь совершенно разные, но есть две самые большие категории. Первая — классические олимпиадники; здесь они убеждаются, что всех их знаний недостаточно, нужно еще уметь их применять — и делают выводы на будущее. Другая категория — рукастые дети, которые умеют и любят паять, программировать, собирать роботов, но при этом часто не уделяют достаточного внимания школьным предметам. Для них, наоборот, вызовом является необходимость освоения теоретических знаний. Так, программистам, попавшим на трек по большим данным, приходится заниматься биологией — ребятам читают лекции о том, как устроен рак, им приходится прямо здесь погрузиться в эту предметную задачу, быстро освоить необходимые знания, найти и перелопатить нужные научные статьи по этой теме, а главное, применить добытую информацию.

— Хорошо, у нас появилась необычная олимпиада. А какова стратегия дальнейшего развития?

— Наша цель — втянуть детей в технологическое творчество. Но мы столкнулись с тем, что в старших классах никто не хочет творчеством заниматься, поскольку надо к ЕГЭ готовиться. Дети-то, впрочем, хотят, им очень интересно работать в таком формате, но основная проблема в учителях и родителях! Для них олимпиады — это чаще всего альтернативный способ поступления в вуз без ЕГЭ. Конечно, наши чемпионы тоже получают право поступить в профильные вузы, готовившие для них эти соревнования. Но Олимпиада НТИ нужна не для этого, мы видим ее как важный элемент преобразования всей нашей системы образования, вместе с другими элементами — проектными сменами в «Сириусе», онлайн-образованием, конкурсами технического творчества, фестивалями вроде Гик-Пикников.

Мы бы хотели, чтобы такого типа соревнования стали частью образовательной системы, разошлись по школам и вузам. Конечно, это сразу выбрасывает нас за рамки школьной программы, заставляет учителей работать с совершенно другими источниками. Появление наставников и подготовка команд для отборочных соревнований в школах становятся толчком к развитию образования, а у нас появляется целая армия союзников в регионах. Ведь Олимпиада НТИ — региональная, здесь нет доминирования Москвы, благодаря онлайн-отбору сюда приезжают дети со всей страны.

Невозможное возможно

Мы бродим между площадками, на которых учатся и соревнуются дети. Здесь все придумали прогрессоры из ведущих технических вузов и инновационных компаний страны. В этом еще одна важнейшая особенность Олимпиады НТИ — здесь предельно короток путь от технологической компании до талантливого школьника, а в качестве тренеров выступают сами инженеры, разработчики и люди из бизнеса, с переднего края.

Больше всего зрителей привлекли «Автономные транспортные системы». Все очень зрелищно: команды должны выполнить задание по доставке груза, состоящее из трех этапов — сначала его по воде перевозит собранный ребятами кораблик, потом кран-автомат перегружает его на мини-автомобиль, а на последнем этапе груз по воздуху доставляет к цели дрон. Все устройства автономны, ориентируются по условному звездному небу, сами обходят препятствия. На наших глазах команда из Калининграда впервые за три года соревнований проходит весь трек целиком и побеждает.

Все счастливы, но что будет, когда они вернутся домой, в прошлое, в котором мы живем?

— Пройдет буквально два-три года, и мы уже увидим этих ребят участниками успешных российских стартапов, за ними будут бегать инвесторы, за их разработками будут охотиться крупные компании, — говорит на прощание директор направления «Молодые профессионалы» в АСИ Дмитрий Песков. — Но наша ключевая задача — массовая подготовка талантов, формирование инженерной, исследовательской культуры. Такие соревнования должны стать доступными не только для 360 ребят, которые принимали участие в финале Олимпиады НТИ в «Сириусе», и даже не для 20 тысяч участников отборочного этапа, а для 2 миллионов ребят во всех школах! Сначала это соревнования, а потом практики, с помощью которых можно формулировать новые образовательные стандарты, которые становятся обязательными для всей системы образования. Необходимо, чтобы задания, которые на Олимпиаде НТИ сегодня кажутся экстремальными, невозможными, фантастическими, через несколько лет были бы включены в обычную деятельность детей в каждой школе страны.

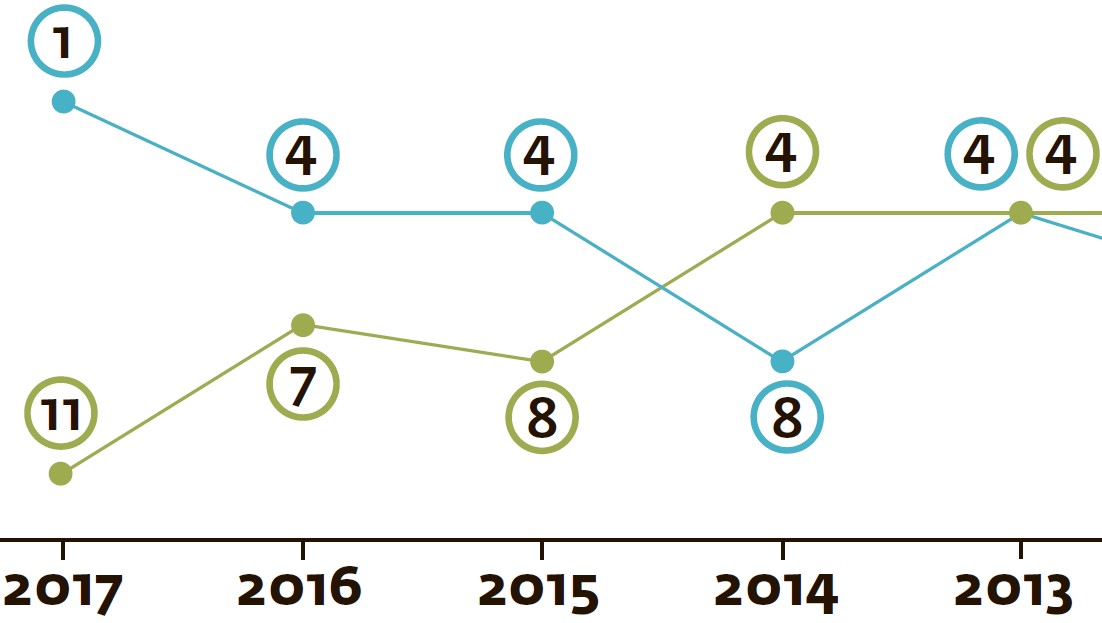

Россия на «межнарах»

Как менялось место России на Международной физической олимпиаде школьников (IPHO) за последние десять лет

Как менялось место России на Международной физической олимпиаде школьников (IPHO) за последние десять лет

Как менялось место России на Международной математической олимпиаде школьников (IMO) за последние десять лет

Как менялось место России на Международной математической олимпиаде школьников (IMO) за последние десять лет

Страны — лидеры Международной математической олимпиады школьников (IMO) 2017 года

| 1-е место | Корея | 6 золотых медалей |

| 2-е место | Китай | 5 золота, 1 серебро |

| 3-е место | Вьетнам | 4 золота, 1 серебро, 1 бронза |

| 4-е место | США | 3 золота, 3 серебра |

| 5-е место | Иран | 2 золота, 3 серебра, 1 бронза |

| 6-е место | Япония | 2 золота, 2 серебра, 2 бронзы |

Страны — лидеры Международной физической олимпиады школьников (IPHO) 2017 года

| 1-е место | Россия | 5 золотых медалей |

|

| Китай | 5 золотых медалей |

|

| Сингапур | 5 золотых медалей |

|

| Корея | 5 золотых медалей |

| 5-е место | Индия | 4 золота, 1 серебро |

|

| Румыния | 4 золота, 1 серебро |

|

| Вьетнам | 4 золота, 1 серебро |

Страны — лидеры Международной химической олимпиады школьников (IChO) 2017 года

| 1-е место | Тайвань | 4 золота |

|

| США | 4 золота |

| 2-е место | Иран | 3 золота, 1 серебро |

|

| Китай | 3 золота, 1 серебро |

| 3-е место | Россия | 2 золота, 2 серебра |

|

| Корея | 2 золота, 2 серебра |

|

| Таиланд | 2 золота, 2 серебра |

|

| Румыния | 2 золота, 2 серебра |

Фотография: РВК

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl