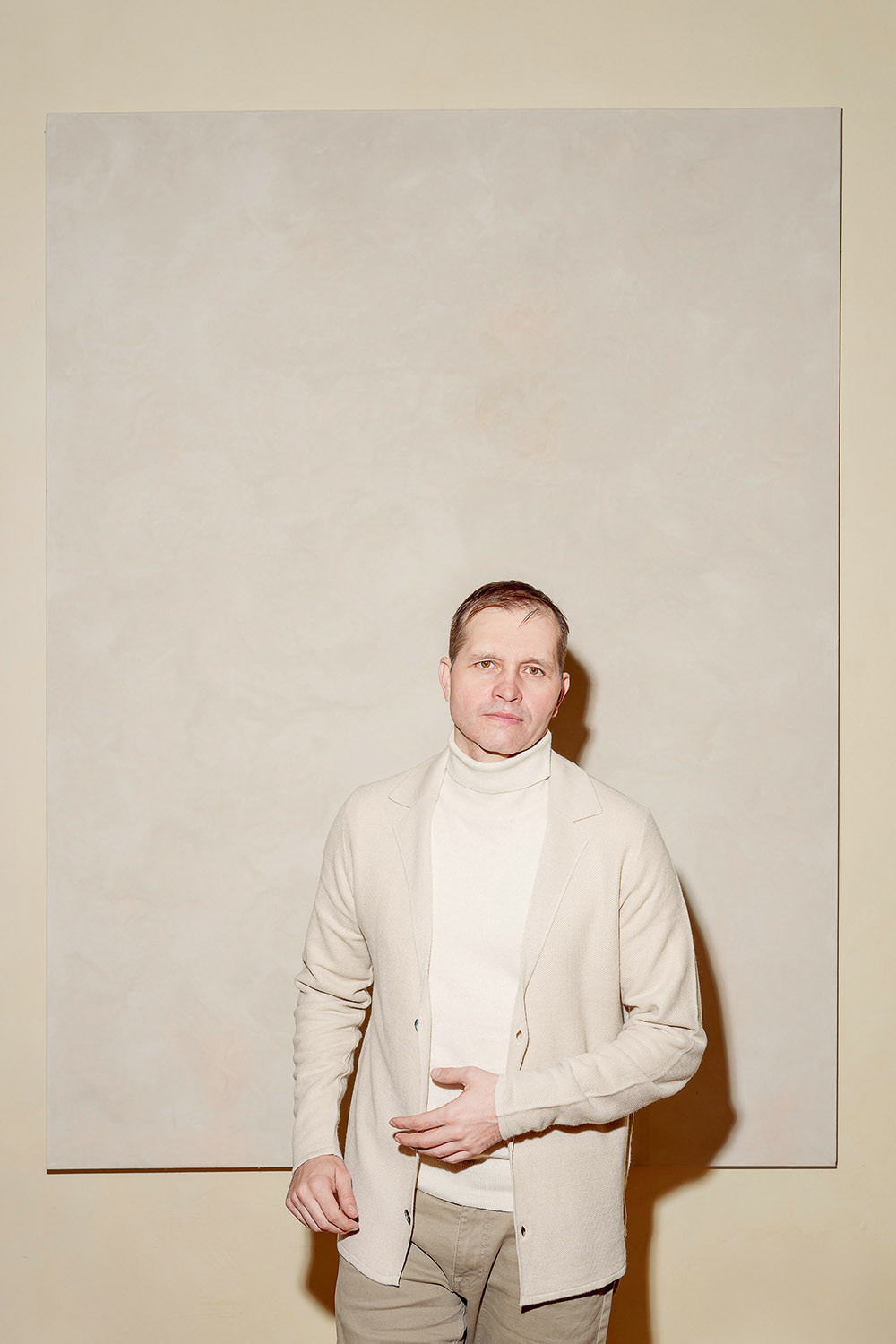

Андрей Михайлов: «Эволюция людей похожа на одомашнивание самих себя»

На пороге глобальных изменений, связанных с расцветом искусственного интеллекта, люди уже иначе воспринимают возможности своего тела. С развитием медицинских технологий усиливается тренд на инклюзивность и оптимистичное представление о машине как помощнике человека. Вместе с тем растет ощущение беспомощности и тревоги вокруг все нарастающих скоростей технологического прогресса. О влиянии технологий на человеческие привычки, идеалы красоты и недостижимости бессмертия мы поговорили с футурологом Андреем Михайловым

Ни рыба ни мясо: что в будущем станет пищей для ума

РБК: Прежде чем заглядывать в далекое будущее человека, давайте начнем с чего-то простого, но близкого каждому: например, как изменятся наши пищевые привычки в перспективе десяти лет?

А. М.: Еда становится более разнообразной. Вместе с тем в диете среднестатистического россиянина остается высокая доля сахара и простых углеводов. Мы фактически повторяем путь США и потребляем больше фастфуда, который быстро усваивается, но ведет к алиментарным заболеваниям (болезням, вызванным дефицитом или избытком пищевых веществ. — РБК). Этот тренд у нас закончится где-то к 2030 году. После него начнется движение к более здоровой пище.

РБК: Что произойдет с питанием к середине XXI века?

А. М.: Инновации будут двигаться в сторону повышенной персонализации еды. Хотя в этом плане нам еще далеко до Японии, где уже есть йогурты для людей с Альцгеймером.

В более отдаленной перспективе — добыча белка из насекомых. Это недорогой в производстве нутриент, который хорошо усваивается человеком. Но население не готово к употреблению в пищу насекомых. Как экзотика в ресторанах — пожалуйста. Но как постоянное массовое блюдо у россиян — сомнительно.

К 2040-м годам подоспеют клеточные биотехнологии. Сейчас есть стартапы, которые занимаются выращиванием простых бактериальных культур. Продукты на основе такого сырья в лучшем случае будут выглядеть как холодец. В них нет плотной структуры, это похоже либо на порошок, либо на слизь. Это важная веха для пищевой промышленности — скажем, для пищевых 3D-принтеров, но не финальный продукт потребления.

Наиболее продвинутые стартапы пытаются культивировать заменители, похожие на натуральное мясо. Самые перспективные компании сейчас проводят эксперименты с куриным мясом. Они раньше вышли на рынок, получили больше финансирования, у них более зрелые технологии. Такие стартапы хотят выходить на рынок с большими для себя объемами производства: несколько тонн мяса в год. Но для сравнения: на уровне страны потребляются миллионы тонн мяса в год. Я ставлю на то, что технология разовьется после 2050 года.

При этом в 2023 году вышла статья исследователей из Калифорнийского университета, которые поставили вопрос об экологичности производства клеточных продуктов. Считалось, что животноводство оказывает большую нагрузку на природу, а биореакторы для создания синтетического мяса намного экологичнее. Но исследование Калтеха утверждает, что текущая версия биореакторов совершенно не экологична. Ученые рассмотрели целый производственный цикл, и оказалось, что нагрузка новой технологии на природу еще больше, чем в традиционном животноводстве. Вопрос экологичности синтетического мяса из биореакторов остается спорным. Необходимы дальнейшие исследования.

Высокие и успешные: когда слабость будет сильной чертой

РБК: А как будут меняться идеалы красоты?

А. М.: Какого-то единого канона красоты не будет. Скорее, мы увидим всплеск субкультур, каждая из которых декларирует свой идеал.

Но есть Голливуд, и он диктует свои идеалы красоты. Проведено исследование, которое показывает, как менялось лицо ведущих голливудских актеров на протяжении XX века. Оказалось, что мужские лица приобретают все более плавные черты. И это значит, что наблюдается феминизация мужской внешности. И это можно понять: доля физического труда в обществе падает, а умственного — растет.

Также идеал красоты плавно смещается к людям более высоким и стройным. Есть исследования, подтверждающие, что высокие люди более успешны. Ученые провели лонгитюдное исследование (длительное изучение человека или группы людей. — РБК) и выяснили, что у высоких людей с тонкими чертами лица выше заработная плата. И если немного спекулятивно транслировать это на половой отбор, то, скорее всего, женщины предпочитают таких мужчин и от них рожают детей. Соответственно, в популяции становится все больше людей такого типа.

РБК: Что будет происходить с женщинами?

А. М.: Цениться будут высокие женщины с некрупными чертами лица. Это видно и по статистике пластических хирургов. Например, в Иране около трети женщин делают себе пластику носа.

После 2050 года появится возможность вмешиваться в генетику ребенка еще на стадии репродуктивного производства. В первую очередь эти инструменты будут использоваться для борьбы с болезнями. Но, может быть, дойдет дело и до редактирования генома плода для изменения внешних параметров.

Еще один важный тренд — мы становимся легче и слабее. Сказывается влияние сидячего образа жизни: у нас уменьшается плотность костей и снижается объем мышечной массы. Люди будущего будут выглядеть как худощавые и вытянутые астеники.

Эволюция человека идет путем уменьшения мозга, челюсти и головы в целом. Когда мы пытаемся понять, что дальше будет с человеческой головой, нужно взглянуть на домашних животных. Ведь эволюция тела человека очень похожа на процесс одомашнивания самих себя. Идет отбор более толерантных и менее агрессивных особей. Успешно встроенные в социум и законопослушные люди оставляют больше потомства. Это влияет на облик популяции. И у домашних животных мы видим более дружелюбные, ленивые и глупые выражения морд. Такая милашка, потерявшая какую-то…

РБК: … остроту критического мышления.

А. М.: Им не нужно бороться за жизнь, поэтому у них смягчаются повадки, которые отвечают за выживание. И у собаки как первого животного, которое мы приручили, объем мозга относительно диких предков уменьшился на 30%. У остальных домашних животных (коровы, козы, бараны, лошади) мозг стал меньше на 20%, но мы их и позже приручили. Объем мозга человека, как считают ученые, сократился на 10%. То есть у нас в этом плане все еще впереди. И если мы возьмем горизонт 10 тыс. лет, то объем мозга упадет еще на 10% относительно наших предков.

РБК: А какие структуры мозга от этого сокращения могут сильнее пострадать?

А. М.: Нейроны становятся меньше, но это не влияет на умственные способности. Со временем у нас не пропадет мозжечок или миндалина, мозг просто станет более плотным. Может быть, это даже хорошо для скорости прохождения сигнала.

РБК: Что мешает нам достичь бессмертия?

А. М.: А зачем человеку бессмертие? Но это философский вопрос, не буду на нем задерживаться. Мы будем двигаться к увеличению продолжительности жизни, улучшая медицину, питание и образ этой самой жизни. Есть данные ВОЗ и ВЭФ о том, что в Монако женщины живут в среднем 93 года. Что мешает смоделировать условия, чтобы и в других странах продолжительность жизни была такой же? Если богатые люди уже сейчас достигают таких показателей, значит, технологии позволяют вести подобный образ жизни. Если развитие медицинских инфраструктур у нас не сильно затормозится во второй половине XXI века, то мы достигнем 100-летнего порога жизни, но не бессмертия.

Тело и разум: как интернет чувств изменит рамки восприятия

РБК: Как будет меняться идея сексуальности в будущем?

А. М.: Исторически можно выделить три сменяющиеся парадигмы телесности. Древняя, когда тело воспринимается как данность, часть природы, не обязательно принадлежащая тебе. Религиозная, когда плоть является источником греха, «клеткой томления души», и надлежит смирять и умалять ее порывы. Научная, когда тело воспринимается как объект — «органический субстракт для мышления», — и фактически игнорируется субъективная чувственность.

Сейчас накапливается понимание неполноты объективации научного подхода. Мы свидетели становления четвертой парадигмы: ренессанса телесности. Теперь тело понимается как единое с психикой, появляется потребность расширить порог восприятия. Я имею в виду полноту переживаемого чувственного опыта. Технологии двигаются в эту сторону: если вы придете в прогрессивный кинотеатр, то наряду с картинкой почувствуете ароматы и движение кресла, которые связаны с происходящим на экране. Футурологи считают, что это запрос на технологию будущего, и называют ее интернетом чувств.

Мы можем не только усиливать наши традиционные пять чувств, но и расширять восприятие. Например, исторически у нас сохранилось ощущение магнитных полей. И технологии будут двигаться в сторону расширения возможностей нашего перцептивного опыта. Но интернет чувств появится, по моему мнению, только когда разовьется интернет вещей и все вокруг станет «умным» — после 2050 года.

Технофобы и утописты: когда цивилизация замедлится в развитии

РБК: В конце XX века преимущественно через киберпанк в массовой культуре выражался страх или неприязнь к передовым технологиям. Как этот нарратив будет меняться в ближайшие 20–30 лет?

А. М.: Сегодня выражен нарратив киберпанка. Он утверждает, что технологии развиваются так быстро, что мы не успеваем к ним приспособиться. Популярный техноутопизм играет на этих страхах и надеждах на лучшее одновременно. Наиболее радикальна идея технологической сингулярности. Это гипотеза, согласно которой в будущем случится момент, когда технологическое развитие станет неуправляемым и необратимым, что приведет к серьезным изменениям человеческой цивилизации. Писатель и футуролог Рэй Курцвейл — как главный глашатай этого направления — с каждым годом все уверенней заявляет, что события развиваются очень близко к его прогнозу от 2005 года и наступление сингулярности неизбежно. Хотя есть научные работы, которые говорят, что она вообще не случится.

РБК: Курцвейл говорит о том, что сингулярность наступит в 2045 году.

А. М.: Да, но ряд ключевых событий он предсказывает уже на 2029 год — такие как создание сильного ИИ (AGI) и убегающую скорость долголетия (LEV). В обществе сейчас доминируют идеи технооптимистов о том, что технологии будут развиваться экспоненциально. Человек не будет успевать адаптироваться и управлять происходящим, мы окажемся просто пассажирами в мире.

Такие воззрения популярны, и это вызывает беспокойство. Когда мы сталкиваемся с чем-то новым, то в первую очередь анализируем угрозы, потому что хотим выжить. Это наша естественная реакция. Однако следует помнить, что Институт будущего человечества (при Оксфордском университете. — РБК) в 2019 году оценил точность предсказаний Курцвейла в 42%.

Идея сингулярности в том, что за каждой волной инноваций следует новая — более быстрая и вместе они сливаются в экспоненту или даже гиперболу. Однако строгие академические исследования так называемых режимов с обострением показывают, что они заканчиваются фазовым переходом. Это значит, что в определенный момент стремительное развитие резко замедлится, достигнув нового уровня стабильности. На этом развитие цивилизации не остановится, но будет идти примерно теми же темпами, как шло до научно-технической революции.

РБК: И когда наступит это момент?

А. М.: Середина XXI века — это время, когда преломляются важные тренды. В первую очередь демографические. Постепенно уменьшается число работающих людей и растет количество иждивенцев. Все то экономическое процветание, которое мы видели в XX веке, это во многом следствие демографического дивиденда. У нас была низкая нагрузка иждивенцев, а работающих людей было очень много. В такой ситуации мы и наблюдаем стремительный рост экономики.

С 2040-х будет обратная ситуация: демографическая нагрузка на трудоспособное население будет постоянно возрастать на протяжении следующих десятилетий. Это подорвет базовые основы экономического роста, а значит, не будет опережающих венчурных инвестиций в инновационные технологии. В лучшем случае начнется этап стабилизации на достигнутом технологическом уровне, выход на плато. Прогресс продолжится, но гораздо более низкими темпами и не повсеместно.

Но я точно верю, что на горизонте следующих столетий технологии будут сближаться с биологической жизнью, и людьми в том числе. Я постоянно ссылаюсь на американского футуролога, бывшего главного редактора Wired Кельвина Келли. Он считает, что технологии похожи на седьмое царство живого мира. В итоге они будут интегрированы в живой мир, мы не сможем отличить одно от другого.

Соответственно, технологии — это просто форма эволюции живого. Пока они не живые, но со временем они будут обретать все больше и больше черт организмов.

Скоро мы увидим в продвинутых технологических решениях симуляцию поведенческих паттернов, эмоций, развитую коммуникацию, то есть все больше имитации свойств живого. В конце концов, через тысячу лет у технологий появится функция саморепликации и разовьется рефлекс самовыживания — тогда они станут неотличимы от живой жизни.

Риски и ответственность: как научиться предсказывать будущее

РБК: Как сыграть в футуролога и определить будущее какого-то социального явления?

А. М.: Самое простое — это аппроксимация трендов. Вы наблюдаете какое-то явление, и можно предположить, что оно будет такими же темпами развиваться и дальше. В ту же сторону, в той же динамике. На этом построено наше бытовое прогнозирование. В большинстве случаев такие предположения сбываются.

Но тренды не всегда так работают. Значит, нам нужно больше методических моделей. Оценивать тренды можно по двум производным. Первая — это скорость изменений. Она может снижаться, а может возрастать. Если скорость изменений затухает, значит, вас впереди ждет слом этого тренда. Вторая производная — ускорение, то есть изменение динамики, с которой тренд развивается. Сложнее всего прогнозировать социальные явления. Поэтому нужно исходить не только из каких-то количественных данных предыдущих лет, но и учитывать фундаментальные силы, факторы и большие контексты.

На форсайт-сессиях, которые проводит наша команда, я часто сталкиваюсь со стремлением реформировать какую-то область, предусмотрев развитие тренда. Но редко кто из участников таких сессий задумывается, почему текущий статус-кво такой стабильный. А это очень важно: есть устоявшееся положение вещей и группа людей, которую все устраивает. Любое новшество должно преодолеть эту силу сопротивления. Если вы не смогли предусмотреть, какие факторы и игроки заинтересованы в текущей ситуации или в текущей динамике, то вы не сможете спрогнозировать их противодействие изменениям.

Пока вы не видите факторы, которые влияют на статус-кво, вы не можете предусмотреть всю динамику. Правда, иногда происходят «черные лебеди» — события, которые переворачивают картину мира, и их нельзя спрогнозировать.

Работа с будущим — это в первую очередь не составление прогнозов и предсказаний, а готовность к принятию будущих рисков и ответственности за последствия выбора, сделанного сегодня.

Я всегда повторяю: делайте фокус не на предсказаниях, а на предусмотрительности, предвосхищайте события. Не угадывайте будущее, а берите на себя смелость формировать его.

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?

Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl