Что влияет на погоду?

Погода интересует почти всех, как сейчас, так и 130 лет тому назад. Так что появление заметки в «Науке и жизни», рассказывающей о причинах, влияющих на погоду, совершенно понятно. Её автор упомянул, что «состояние погоды зависит от весьма многих, большей частью местных, причин», но при этом подчеркнул, что «объяснять их подробно не входит в программу» заметки, видимо, посчитав их общеизвестными. Жаль. Было бы очень интересно сравнить эти общеизвестные тогда воззрения с современными.

Роль теплового излучения Солнца, прогревающего Землю в разных местах до разных температур и создающего тем самым области с разным давлением, к этому времени уже была давно известна. Как и то, что разность давлений порождает ветер. Знали метеорологи и о влиянии на погоду местных условий: ландшафта, лесов и водных пространств. А вот понимание того, что погода определяется не только условиями в данной местности, но и тем, что происходит на огромных пространствах, пришло лишь во второй половине XIX века. Впрочем, первым, кто в 1826 году составил синоптическую карту, нанеся атмосферное давление на географическую карту, и открыл циклон, стал немецкий метеоролог Вильгельм Брандес (1777—1834). Он же указал на связь циклонов с плохой погодой (эта гипотеза — как оказалось впоследствии, не совсем верная — продержалась около ста лет). Однако реальное рождение синоптической метеорологии — науки, занимающейся прогнозированием погоды, произошло несколько позднее.

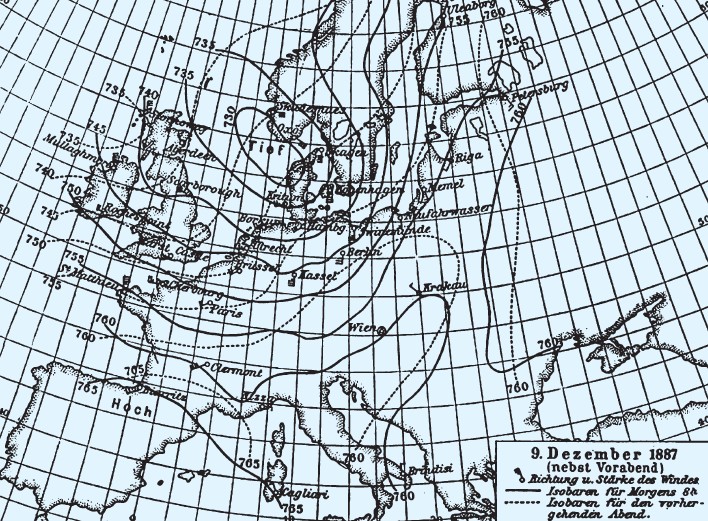

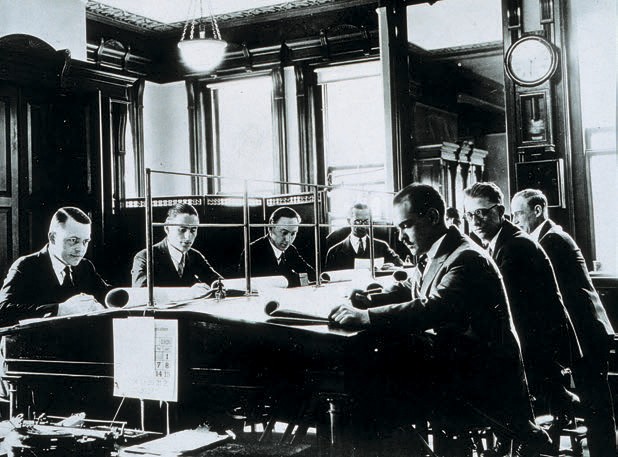

13 ноября 1854 года страшная буря пронеслась над Великобританией, причинив значительные разрушения и выбросив на берег в проливе Святого Георга английский корабль. Через несколько часов буря свирепствовала в Средней Европе, а через сутки принесла большой ущерб французскому флоту на Чёрном море. Возглавлявший Парижскую обсерваторию знаменитый астроном Урбен Леверье (1811—1877), предсказавший существование Нептуна, заподозрил, что это одна и та же буря. Он поручил Эммануэлю Лиэ собрать всю информацию о наблюдениях за атмосферой 12—15 ноября и сравнить их. Для удобства тот нанёс найденные данные на географическую карту и показал, что это, действительно, была одна и та же буря, прошедшая почти по прямой через всю Европу. Астрономы поняли, что имей они такую информацию изначально, то по телеграфу могли бы предупредить флот об опасности. Так родилась идея прогноза погоды. Уже в феврале 1855 года Леверье подготовил доклад Наполеону III о перспективах создания централизованной метеорологической сети наблюдений с передачей сведений по телеграфу и составил первую карту погодной обстановки по данным, полученным в реальном времени. Постепенно такие карты, на которые наносили данные о температуре, давлении, влажности воздуха, силе и направлении ветра, облачности, осадках, стали важнейшим инструментом изучения и предсказания погоды.

В 1854 году в Великобритании было создано первое метеобюро. Его возглавил «отец» синоптической метеорологии контр-адмирал Роберт Фицрой (1805—1865), бывший командир экспедиции на корабле «Бигль», в которой принимал участие Чарльз Дарвин. Именно Фицрой придумал термин «прогноз погоды». В 1862 году была опубликована его «Книга о погоде». Уже в 1865 году она вышла на русском языке под названием «Практическая метеорология контр-адмирала Фицроя». «Мы живём в воздушном океане, все изменения погоды зависят от солнечного излучения, — писал он во введении. — Нужно помнить, что состояние воздушного океана скорее говорит о будущей погоде, чем о погоде в настоящий момент». К сожалению, принятая в то время точка зрения на обязательную связь циклонов с плохой погодой привела к трагедии: став объектом травли за неверные прогнозы, Фицрой покончил с собой.

К 1890 году метеорологи уже поняли ключевое влияние на погоду движения больших масс воздуха. Важную роль в этом сыграл, пожалуй, самый крупный метеоролог XIX века немец Генрих Дове (1803—1879), который стал анализировать не только распределение давления и ветров, но и температуры. Его учеником был российский метеоролог Александр Иванович Воейков (1842—1916). На основе данных российской сети метеостанций, создававшейся с 1849 года, он выявил связи между географической обстановкой и климатом и обосновал многие положения современной климатологии. Вращение Земли (сила Кориолиса) приводит к закручиванию движущегося воздуха вправо в Северном полушарии и влево в Южном. Воздух (вихрь), вращающийся вокруг перемещающейся области минимума давления, получил название циклона, а вращающийся вокруг области максимума — антициклона. В центре циклона имеется восходящий поток. Воздух, насыщенный водяным паром, поднимается вверх, что приводит к образованию облаков и осадков. В центре антициклона, наоборот, наблюдается нисходящий поток воздуха, что приводит к ясной и тихой погоде. В умеренных широтах средний диаметр циклона около 2000 км, антициклона — 4000 км.

Однако время современного фронтального анализа наступило только в 1920-е годы, когда норвежские метеорологи обнаружили связь циклона с тремя типами погоды. Циклон образуется тремя разными воздушными массами (всего их четыре: арктические, антарктические, тропические и экваториальные). Эти воздушные массы разделены зонами, которые назвали атмосферными фронтами. Именно атмосферные фронты формируют мощные облака, дающие интенсивные осадки.

Антициклон, долго ассоциировавшийся с хорошей погодой, тоже оказался не прост. У него обнаружился ещё и второй тип погоды. А выяснилось это с развитием в начале XX века авиации, для которой в то время облачность была очень опасна. Когда лётчики столкнулись с тем, что в антициклонах не всегда хорошая погода, то поставили синоптикам задачу лучше их изучить. Вот тогда норвежцы открыли, что в антициклонах небо может быть затянуто сплошным слоем облаков со слабыми осадками. Надо сказать, что о взаимодействии циклонов и антициклонов задумывался в 1850-е годы ещё Фицрой, но ему тогда не поверили.

На этом краткий экскурс в историю синоптической метеорологии закончен. Как уже было сказано, обо всём этом в заметке речь не идёт. В ней автор решил остановиться на возможном влиянии на погоду более экзотических «космических причин». Разберём их подробнее и мы.

Луна

Выводы автора о крайне малом влиянии гравитации и отражённого света Луны на параметры атмосферы совершенно верны и нами обсуждаться не будут. В настоящее время признано, что Луна не влияет на погоду. От звёзд и Луны и поступает энергии в 30 миллионов раз меньше, чем от Солнца. Тем не менее, противореча предшествующим выводам, автор заметки в «Науке и жизни» № 13 за 1890 год пишет также о зависимости количества дождей, силы и направления ветра от фаз Луны. И это не его выдумки: статьи с подобной информацией публиковались тогда в метеорологических журналах. Судя по всему, такие сообщения были связаны с недостаточной длительностью и, соответственно, количеством измерений. Это похоже на бросание монетки: подбросив её небольшое число раз, мы можем получить значительное превосходство выпавших орлов над решками или наоборот. Например, из 10 раз вполне может выпасть 6 орлов и 4 решки. Однако не следует из этого делать вывод, что орлы выпадают в полтора раза чаще решек. Чем большее число раз мы будем бросать монету, тем ближе будут доли выпавших орлов и решек к одной второй, показывая равную вероятность исходов. Поэтому наблюдения за прошедший с той поры век позволили сделать однозначный вывод о том, что фазы Луны на погоду не влияют.

Кроме того, статистическое исследование в то время часто проводилось только для одной метеорологической станции. Но ведь если Луна влияет на погоду, то это влияние должно быть одинаково на всей «подлунной» территории. Поэтому для расчётов надо было использовать данные большого числа станций. Тогда, получив в одно и то же время в одних местах некоторое преобладание дождей, а в других — ясной погоды, можно сделать вывод об отсутствии влияния Луны. Сейчас, при наличии большого числа станций и компьютерной обработке данных, это установлено однозначно. Заметим, что каждый легко может убедиться сам, что погода не имеет строгой периодичности (повторяемости), которую имеют фазы Луны.

Кстати, ещё в XVIII веке иезуит Лоран Беро (1702—1777) в докладе Французской академии наук привёл убедительные доказательства отсутствия связи между погодой и фазами Луны. Позднее к такому же выводу пришёл в 1833 году известный французский физик и астроном Франсуа Араго (1786—1853); подтвердили его и многие другие исследователи.

Но как тогда относиться к народным приметам, которые, например, говорят, что наблюдаемое полнолуние — к хорошей погоде? Наука полагает, что само по себе полнолуние не служит признаком хорошей погоды. Просто его лучше всего наблюдать в безоблачную погоду, а это говорит о её хорошем состоянии на данный момент. Поскольку резкие изменения погоды происходят не так часто, это означает, что, скорее всего, хорошая погода продержится ещё некоторое время.

Солнечные пятна

Второй рассмотренной в заметке «космической причиной» стали солнечные пятна — то возникающие, то исчезающие тёмные образования на поверхности нашего светила. Их влияние на погоду тогда оценивали неверно. Но это и неудивительно. Природа солнечных пятен и механизм их влияния на земную атмосферу в 1890 году были совершенно неизвестны. Однако ещё в 1845 году американский физик Джозеф Генри спроецировал изображение Солнца на экран и исследовал его с помощью термопары, ток через которую зависел от нагрева солнечными лучами. Так ему удалось установить, что температура пятен меньше температуры остальной поверхности. Поэтому астрономы и сделали ошибочный вывод, что с увеличением количества пятен поступающее от Солнца тепло уменьшается, а температура на Земле соответственно падает.

Такая точка зрения восходит к началу ХVII столетия, когда с помощью телескопов были впервые обнаружены пятна на Солнце. Джованни Балиани (1582—1666) тогда написал Галилео Галилею (1564—1642), что пятна на Солнце представляют собой «охладители» и при большом их числе на поверхности Солнца следует ожидать более низких температур на Земле.

Периодичность изменения числа пятен впервые заметил немецкий астроном Генрих Швабе (1789—1875) в 1843 году. Он оценил период примерно в 10 лет. В 1848 году швейцарский астроном Рудольф Вольф (1816— 1893) предложил в качестве характеристики числа пятен величину, которая получила позднее название числа Вольфа: W = k (10g + f), где g — число групп пятен на диске Солнца; f — число пятен во всех группах; k — коэффициент, определяемый условиями видимости, используемым инструментом, методом наблюдений, а также индивидуальными особенностями наблюдателя. Проанализировав данные с 1610 года (среднемесячные значения имеются с 1749 года), Вольф получил уточнённое значение периода — 11,1 года, совпадающее с современным. Числа Вольфа до сих пор служат одной из характеристик солнечной активности и используются для составления прогнозов.